The Body: A Guide for Occupants : Bill Bryson

শরীর: বাসিন্দাদের জন্য একটি নির্দেশিকা (অনুবাদ কাজী মাহবুব হাসান)

(সুপ্রজ্ঞা অনুবাদ উদ্যোগ ২০২৪) : রকমারি ইবুক

(যদি সম্ভব হয় সুপ্রজ্ঞা অনুবাদ উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা করুন)

রিচার্ড ডকিন্সের আউটগ্রোয়িং গড – PDF download (2024)

Outgrowing God : Richard Dawkins

অতিক্রমণ : রিচার্ড ডকিন্স | অনুবাদ: কাজী মাহবুব হাসান

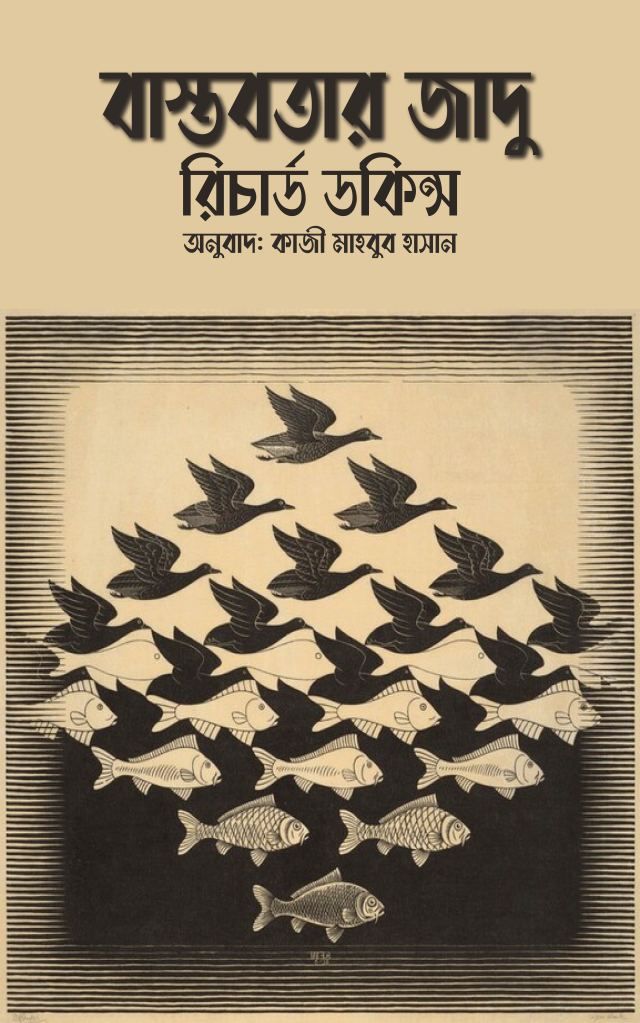

প্রচ্ছদের ছবি এম সি এশারের একটি কাঠ খোদাই – ‘দ্য ওয়েল’

রিচার্ড ডকিন্সের দ্য গড ডিল্যুশন -PDF download (2024)

The God Delusion: Richard Dawkins

ঈশ্বর বিভ্রম – রিচার্ড ডকিন্স – অনুবাদ: কাজী মাহবুব হাসান

( যদি সম্ভব হয় সুপ্রজ্ঞা অনুবাদ উদ্যোগকে সহায়তা করুন)

(প্রচ্ছদের ছবি এম সি এশারের একটি উড এনগ্রেভিং – “রাইন্ড” )

ই-বুক

আম্বেদকর – গোবরের স্তূপে প্রাসাদ নির্মাণ

Ambedkar: Building Palaces on Dung Heaps

সুনীল খিলনানির Incarnations India in 50 Live এর ৪১ তম অধ্যায় থেকে

‘‘একটি সমাজ, প্রায় অবশ্যম্ভাবীরূপে, সফলতার প্রতিটি গল্প শুরু করে সেই অধ্যায় দিয়ে, যা এর নিজেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেয়’’, আমেরিকার গণবুদ্ধিজীবী তা-নেহিসি কোটস সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী উদারনৈতিকতার কিংবদন্তীসম নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাবে যুক্তি দিয়েছিলেন, ‘‘অধ্যায়গুলো প্রায় সবসময় এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন সেটি অসাধারণ কিছু ব্যক্তির একক কর্ম’’ (১)। আধুনিক ভারতের অবশেষে চূড়ান্তভাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এর জাতপ্রথার নিষ্ঠুর ইতিহাসে মুখোমুখি হবার পূরাণে, ভিমরাও আম্বেদকর হচ্ছেন সেই অসাধারণ একক ব্যক্তি। কিন্তু প্রতিটি মহান মানুষের গল্প আবার একটি পরিস্থিতিরও গল্প। যদি দেশভাগের কারণে ভারত বিধ্বস্ত না হতো, সমীহ জাগানো একজন আইনজীবী এবং পণ্ডিত, যিনি অস্পৃশ্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হয়তো আজ সাধারণ ভারতীয়দের কাছে তাদের দেশটির সবচেয়ে অর্থবহ প্রতিষ্ঠাতা পিতায় পরিণত হতেন না।

এমনকি ইতিহাসবিদদের মধ্যে, উচ্চারণের প্রায় অযোগ্য একটি বিষয়টি হচ্ছে, দেশভাগ ভারতের দলিত এবং অন্যান্য শোষিত সংখ্যালঘুদের জন্যে একটি আশীর্বাদ ছিল। কিন্তু আমি বহুদিন সন্দেহ করেছি পরিস্থিতি আসলে এমনই ছিল। ভারতের মূলত উচ্চবর্ণের অভিজাত জাতীয়তাবাদীরা সুস্পষ্টভাবে এই উপমহাদেশের অধিকাংশ মসুলমানদের একটি স্বাধীন ভারতে তাদের ভবিষ্যত নিয়ে ভরসা রাখার জন্যে বিশ্বাস করাতে ব্যর্থ হয়েছিল। জাতীয় ঐক্যের সাথে আরো বাড়তি একটি বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে তারা যে কাজটিকে দেখেছিলেন, তেমন কোনো কাজের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে তাদের নিম্নবর্ণ আর অস্পৃশ্যদের বিশ্বাস করানো দরকার ছিল যে, ‘‘তাদের’’ স্বার্থও সুরক্ষিত হবে স্বাধীন একটি ভারতে। স্বাধীন ভারতের জন্য একটি সংবিধান লিখতে ১৯৪৬ সালের শেষে শাসনতন্ত্র রচনা ও সংশোধনের অধিকারসম্পন্ন একটি সংসদ তাদের সভা শুরু করেছিল। তাদের বিতর্ক মূলত উপস্থাপন করা হয়েছিল স্বাধীনতার আগমনের বিজয় সঙ্গীত হিসাবে। কিন্তু তার মধ্যেও এইসব সুবিধাপ্রাপ্ত আর খুব-শীঘ্রই-ক্ষমতাবান ব্যক্তিতে পরিণত হতে যাওয়া সদস্যদের মধ্যে অনুশোচনা আর উদ্বেগের একটানা মাতম ছন্দ আপনি শুনতে পাবেন। ঠিক যখনই আইন বানানোর জন্য তারা ক্ষমতাবান হয়েছিলেন, তারা জানতে পেরেছিলেন ঠিক কতটা জঘন্যভাবে ভারতীয়রা পরস্পরের সাথে আচরণ করতে পারে।

আম্বেদকরের জন্য, এই অভিজাত উচ্চবর্ণীয়দের আত্ম-সংশয়ের সময়টি সেই বিশেষ একটি মুহূর্ত উপস্থাপন করেছিল যার জন্য সারা জীবন ধরেই তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ভীমরাও আমবাভাদেকর নামে, তীক্ষ্ম মেধা নিয়ে, তার নিজের ভাষায়, কঠিন জটিল একজন মানুষ হিসাবে তার জন্ম হয়েছিল। তার সময়ে তিনি ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষদের একজন হয়েছিলেন। স্বাধীনতার দুই দশক আগে, তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বহু দূরে দাড়িয়ে ছিলেন, যিনি কংগ্রেস পার্টিকে ‘‘নির্বোধ আর প্রতারক’’ হিসাবে ধিক্কার দিয়েছিলেন (২)। অস্পৃশ্যদের প্রতি গান্ধীর আচরণকে তিনি মনে করতেন কোনো অধস্তন ব্যক্তির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করার মতো, এবং তাদের পক্ষে তিনি কথা বলছেন এমন দাবী তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কুটকৌশলের অংশ, যেন অস্পৃশ্যরা তাদের উচ্চবর্ণের শোষকদের পক্ষে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে।

আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন সংখ্যালঘুদের সমঅধিকার উচ্চবর্ণ শ্রেণীর পিতৃসুলভ করুণা করে দেয়া কোনো উপহার হওয়া উচিৎ নয়। এই বিশ্বাস তাকে পরিচালিত করেছিল ১৯৪০ সালে জিন্নাহর সেই প্রথম ইঙ্গিতে অনেক বেশি পরিমান শক্তি দেখার জন্যে – কোনো একধরনের বিভাজনের প্রয়োজন আছে ভারতের মসুলমানদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তিনিও ভেবেছিলেন ভারতের দলিতদের জন্যে একটি পৃথক ভৌগলিক বাসস্থানের কথা এবং এমনকি তামিল নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীর জন্যে একটি দ্রাবিড়িস্থান, ১৯৪৪ সালে, যে ধারণাটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন পেরিয়ারের সাথে। কিন্তু পরে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে পৃথক একটি বাসভূমি দরকার তিনি তার এই অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন। এবং তিনি বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে, এই লক্ষ্যটি অর্জন করা সম্ভব হতে পারে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতে একক সাংবিধানিক নির্দেশে। ১৯৪৬ সালে যখন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের আলোচনা ভেঙ্গে পড়েছিল চূড়ান্তভাবে, তিনি ২৯৬ জন সদস্যের একটি দলের একজন ছিলেন যাদের সারা দেশ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেই সংসদে যোগ দেবার জন্যে যা স্বাধীন ভারতের পরবর্তী সংবিধান রচনা করেছিল।

কংগ্রেস-প্রধান সেই সংসদে তিনি মাত্র ত্রিশ জন অস্পৃশ্য সদস্যের একজন ছিলেন, তার নেপথ্যে ছিল ছোট একটি দল, আর কংগ্রেসে অল্প কিছু সত্যিকারের সমর্থক ( বিস্ময়কর নয়: সেই ‘‘নির্বোধ আর প্রতারক’’ বাক্যটি মানে আম্বেদকর নম্রভাবে তাদের সমালোচনা করেছিলেন)। কিন্তু যখন দেশভাগ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা করার বিষয়টিকে নব্য ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনী সমস্যায় রুপান্তরিত করেছিল, ক্ষমতা পুঞ্জীভুত করতে তিনি তার শ্রেষ্ঠতর নীতি এবং আইনী প্রশিক্ষণ ব্যবহার করেছিলেন ।

তারুণ্যে, আম্বেদকর ‘‘মনুস্মৃতি’’ (‘‘ল’জ অব মনু’’), মনুর আইনের বইয়ে একটি কপি পুড়িয়েছিলেন, মনু ছিলেন সেই কিংবদন্তীর ব্রাহ্মণীয় আইন-দাতা, যার প্রাচীন অধ্যাদেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয় ভারতের বর্ণ বা জাতপ্রথা সৃষ্টি করার কারণ হিসাবে। এখন সংবিধান প্রণয়নকারী সংসদে বসে ভারতের সংবিধানে পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় সবচেয়ে ব্যাপক আর সর্বব্যাপী অ্যাফারমেটিভ বা স্বীকৃতিসূচক কর্মসূচি যুক্ত করার জন্যে চাপ প্রয়োগ করা অব্যাহত রেখে জাতপ্রথার এই পদ্ধতিটিকে পরাহত করতে তিনি কোনো সুযোগই নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না।

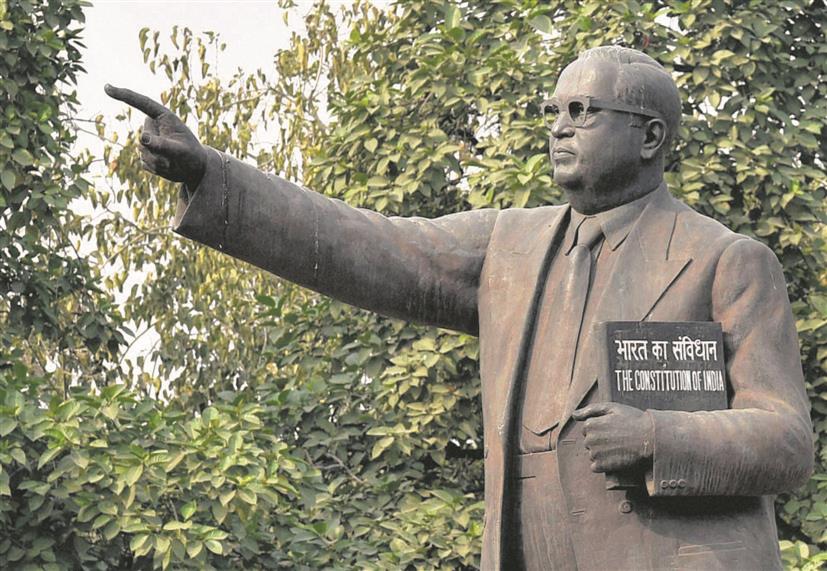

আম্বেদকর যা বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করেছিলেন, এই উর্বর ঐতিহাসিক মুহূর্তে, সেটি তাকে বর্তমান ভারতে সর্বত্র উপস্থিত একজন ব্যক্তিতে পরিণত করেছে: ভাস্কর্যসুলভ, থ্রি-পিস নীল রঙ স্যুট পরা চশমাসহ আম্বেদকর, যার বা হাতে সংবিধান এবং ডান আঙ্গুলগুলো সামনের দিকে নির্দেশ করছে। বহু কোটি দলিত এবং শূদ্র বাড়িতে, আপনি কোনো পোষ্টারে, প্রতিকৃতি চিত্রকর্ম অথবা রঙীন টাইলে তার ছবি দেখতে পাবেন – ঘরের সুরক্ষাকারী একজন পুরুষ-দেবতা। যদি ভারতের স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে তার পরিচয় স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতা হয়ে থাকে, ভারতীয় রাজনীতিবিদদের কাছে তিনি হচ্ছে একটি গণমানুষের প্রতীক, যা যুগপৎ ইঙ্গিত করে জাতপ্রথার অনিষ্টকর এই অসুখটি সমাধানে আমরা কতদ‚র এসেছি এবং এই সংশোধনী প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র এবং রাজনীতি কতটা ম‚খ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

তাকে এভাবে দেখার প্রক্রিয়াটি একইসাথে আম্বেদকরের অবদানকে যেমন অতিরঞ্জিত করে, তেমনি সেটিকে শুধুমাত্র প্রান্তিক সংখ্যালঘু শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে উপস্থাপন করে। সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া তিনি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন সহযোগী ছিলেন, যার আগ্রহ শুধু জাতপ্রথার ধারণায় সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি সম্প্রসারিত ছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কাঠামো আর এর মনোস্তত্ত্বেও। একটি উপায়ে, তিনি ছিলেন ভারতের টকভিল (আলেক্সিস দো টকভিল): অবশ্যই তার অভিজাত শ্রেণীর বংশপরিচয় ছিল না, কিন্তু প্রাচীন শাসনব্যবস্থার একজন সমালোচক হিসাবে তিনি যথেষ্ট বাস্তববাদী ছিলেন অনুধাবন করার জন্যে যে এমনকি সেই প্রাচীন শাসনব্যবস্থার উপর তীব্রতম একটি আক্রমনের পরেও ( গণতন্ত্রের স‚চনা, একটি নতুন আইনী কাঠামোর আবির্ভাব) অতীত ইতিহাসের গোপন অনিষ্টকারক অংশগুলো সেখানে অবশিষ্ট থেকে যাবে, যেগুলো প্রস্তুত থাকবে রাজনৈতিক কর্মস‚চী আর নীতিকে এর অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে অন্যদিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে।

আম্বেদাকরের অভূতপূর্ব কাহিনী, অস্পৃশ্যতা থেকে আধুনিক ভারতের রূপকারে পরিণত হওয়া এরপরে ধারাবাহিক বহু ‘‘প্রথম’’ অনুপ্রাণিত করেছিল: প্রথম ‘‘দলিত’’ রাষ্ট্রপতি, প্রথম ‘‘দলিত’’ নারী নেত্রী, প্রথম ‘‘দলিত’’ লক্ষপতি, প্রথম ‘‘দলিত’’ কোটিপতি, প্রথম ‘‘দলিত’’ নারী কুস্তিগীর। যেন এইসব অর্জন করার বাস্তব সত্যটি গড়পড়তা দলিতদের পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে এবং ইতিহাসকে ঘষে মেজে মুছে দিয়েছে। বরং, এইসব তথাকথিত প্রথমগুলো পরিবেষ্টন করা থাকা গিলটি করা ফ্রেম আরো বেশি কঠিন করে তুলেছে এইসব মানুষগুলোকে একক ব্যক্তি হিসাবে পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়াটি। এমনকি খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময় আম্বেদকর এমনকিছু তার নিজের সম্বন্ধেও ভেবেছিলেন। তার বৈশিষ্টসূচক নির্লিপ্ততা দিয়ে তিনি তার জীবনী লেখককে জানিয়েছিলেন, ‘‘যদি আপনি জীবনীতে আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যা কিছু আমি বলতে চাই সেগুলো লিখতে চান, আমরা কোনো সমস্যা নেই। আর আমি এছাড়াও চিন্তিত না যে সেকারণে মানুষ আমাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে পারে’’ (৩)। বিদ্বান হিসাবে, তিনি জটিলতায় সহজ এবং নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে মনোযোগী ছিলেন। এবং তিনি হয়তো তার জীবন নিয়ে লেখা জনপ্রিয় ধর্মোপদেশ-সদৃশ বই সংস্করণটি পড়লে হাসতেন, যা বর্ণনা করেছে কিভাবে কর্তব্যপরায়ন এক সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে নীচু জায়গা থেকে এতো উপরে তিনি উঠে এসেছিলেন।

আমবাভাদেকরের মহারাষ্ট্রীয় পরিবার ব্রিটিশদের ইচ্ছায় সৃষ্ট কিছু ক্ষুদ্র অস্পৃশ্য গোষ্ঠীর একটি। সরকারী ঠিকাদারীতে অভিজাত শ্রেণীর পার্সীদের সুবিধা দেয়া ছাড়াও ব্রিটিশ রাজের কিছু পোষা নানা সেবাদানকারী সমাজগোষ্ঠী ছিল। এদের মধ্যে ছিল একটি, মাহার, যে গোষ্ঠীটি পশ্চিম ভারতে সব অস্পৃশ্যদের দুই-তৃতীয়াংশ গঠন করেছে। ঐতিহাসিকভাবে মাহারদের কাজ ছিল রাস্তা থেকে মৃত পশুপাখীর শবদেহ সরানো এবং খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ সংগ্রহ করা। ব্রিটিশরা তাদের কর্তব্যপরায়নতা ও পরিশ্রম করার মানসিকতার মধ্যে সামরিকবাহিনীর জন্যে মানব সম্পদ খুঁজে পেয়েছিল।

আম্বাভাদেকরের পিতামাতা দুজনেই এই সামরিক বংশধারার অংশ, তারা দুজনেই শিক্ষিত ছিলেন, কারণ রাজের সেবাদানকারীদের সবার সন্তানদের জন্য পশ্চিমা শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে রাজ সক্ষম ছিলেন। ভিমরাও, এই দম্পতির চৌদ্দ সন্তানের সর্বশেষ, এই শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যে সুযোগ পেয়েছিল তার সমসাময়িক অস্পৃশ্যদের প্রতি একশ জনে একজনেরও কম সদস্য। অল্পবয়সেই তার মা মারা যান, এরপর তার বাবা রামজি তার লেখাপড়ার তদারকী করার দায়িত্ব নেন। মধ্যভারতের এক সেনানিবাস শহরে একটি সেনা স্কুলের প্রধান, তার বাবা রামজি তার ছেলেকে রাত দুটার সময় ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন পরীক্ষার জন্যে পড়তে। ফুলে’র সাথে পরিচিত থাকার সুবাদে রামজী তার ছেলেকে শিখিয়েছিলেন অস্পৃশ্যতাকে দেখতে, যে চিহ্নটি সেই তরুণের জীবনে অনূদিত হয়েছিল কিছু নির্দিষ্ট পানির কুয়া থেকে পানি পান করার নিষেধাজ্ঞা, সংস্কৃত না পড়া এবং স্কুলের সহপাঠীদের কাছে পাওয়া আচরণের সাথে। তিনি বলেছিলেন এই জঘন্য প্রথাটিকে যেন সে চ্যালেঞ্জ করে।

কৈশোরেই তার বুদ্ধিমত্তা একই সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল দুজন ব্যক্তির, একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক, যিনি তাকে আম্বেদকর নামটি দিয়েছিলেন এবং বরোদার মহারাজা, নিম্নবর্ণের মারাঠী এই রাজা প্রতিভাবান অব্রাহ্মণদের তার প্রশাসনে কাজ করার জন্যে প্রশিক্ষিত করে তুলতে সহায়তা করার জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বরোদার রাজাই আম্বেদকরকে বোম্বের সুখ্যাত এলফিনস্টোন কলেজে পড়াশোনা এবং ১৯১২ সালে সেখানে তার স্নাতক পর্ব শেষ হলে যুক্তরাষ্ট্রে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরো উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে সাহায্য করেছিলেন।

তার নিউ ইয়র্কে কাটানো বছরগুলো প্রায়শই খুব সতর্কভাবে প্রসাধণের একটি স্তর আরোপ করে উপস্থাপন করা হয় ভারতে, যেন সেখানে তার অবস্থান ও শিক্ষা মূলত তাকে শিখিয়েছিল কিভাবে আকর্ষণীয়ভাবে নীল রঙের স্যুট পরতে হয়, কিন্তু তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনার সময় গুরুত্বপ‚র্ণভাবে কোনো কিছু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয় দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। ইতিহাসবিদ জেমস হার্ভে রবিনসনের শিক্ষা তাকে দেখতে শিখিয়েছিল, ইতিহাস হচ্ছে প্রগতিশীল একটি বিচলন, আর শ্রমিক আর মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ জেমস টি. শটওয়েলের কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন, কিভাবে মানবাঅধিকারের সম্প্রসারিত সেই প্রগতিশীল বিচলনকে পরিচালিত করে। দার্শনিক জন ডিউই’র কাছ থেকে তিনি সামাজিকভাবে সাম্যময় একটি সমাজ গড়তে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতার উপর আশাবাদী হতে শিখিয়েছিলেন। আর সাধারণভাবে, বুকার টি. ওয়াশিংটনের মতো মানুষের কাছ থেকে তিনি অধিকার বঞ্চিত মানুষদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি – শিক্ষা নিশ্চিৎ করার লক্ষ্যে সমঝোতা করার মূল্য অনুধাবন করতে শিখেছিলেন। সুতরাং তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত, উত্তেজিত একটি বৌদ্ধিক এবং রাজনৈতিক পেশাজীবনের সূচনা করেছিলেন তিনি, যা পরে জাতপ্রথার একটি যুগান্তকারী বিশ্লেষণী সমালোচনায় বিবর্তিত হয়েছিল।

যদিও আম্বেদকর ভারত একটি একক জাতি কিনা ব্রিটিশ রাজের সেই সংশয়বাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে আর তার জন্মভূমিকে বহু দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ভারতকে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্যের ধারক হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এটি ভিন্নতার প্রতি সহিষ্ণুতা অথবা পার্থক্যগুলোর সাথে সংহতিতে ছিল না, যা কিছু উচ্চবর্ণীয় অভিজাত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা দাবী করতে পছন্দ করতেন (যেমন বিবেকানন্দ কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর); বরং এই ঐক্যটি নির্মিত হয়েছে শোষণের ভিত্তিতে যার শিকড় ব্রিটিশ রাজের রাজনৈতিক শাসনের চেয়ে আরো গভীরে প্রোথিত ছিল।

বর্ণপ্রথার মূলে শ্রমের বৃত্তিগত বিভাজন আছে এমন দাবী করা যুক্তিটিকে তিনি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন, একই সাথে তিনি এই জাতপ্রথা বর্ণ বা রেস নির্ভর কোনো ভিন্নতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এমনভাবেও দেখেননি, জ্যোতিরাও ফুলে’র আর্য ব্রাহ্মণদের দ্রাবিড়দের এলাকা আগ্রাসনের ইতিহাসে (আরিয়ান ব্রাহ্মিণ ইনভেশনস অব দ্রাবিড়া ল্যান্ডস) যেমন ছিল। আম্বেদকর মনে করতেন, জাতপ্রথার পদ্ধতিটি সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণদের সামাজিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ার উপর আরোপিত বর্জনমূলক নিয়মগুলোর কারণে, এবং এটি বিস্তার লাভ করেছিল কারণ অন্য গোষ্ঠীগুলো, বিশেষ করে যারা সবচেয়ে নীচের শ্রেণীগুলো যখন ব্রাহ্মণদের এই নীতি অনুকরণ করতে শুরু করেছিল। তারা এটি করেছিল এই বিশ্বাসে যে, আধ্যাত্মিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো হয়তো তাদের কাছে আসবে।

এই বিশ্লেষণটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির দিকে নিয়ে যায় আমাদের, সেটি হচ্ছে : জাতপ্রথায় বিদ্যমান এই প্রাধান্য-কাঠামোটি নিজেই কার্যকর হতে সক্ষম খুব সামান্য পরিমান শারীরিক দমনমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে। এটি মূলত কাজ করে স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করার মাধ্যমে, যা নির্ভর করে, আম্বেদকর যা অসাধারণভাবে বর্ণনা করেছিলেন, ‘‘শ্রদ্ধার একটি ক্রমশ উর্ধ্বমুখী এবং ঘৃণার একটি ক্রমশ নিম্নমুখী মাত্রায়’’। আর এটাই এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে কোনো সম্মিলিত চ্যালেঞ্জকে নিয়ন্ত্রণে রাখে: ‘‘সবচেয়ে উচুস্তরের প্রতি সবারই ক্ষোভ আছে এবং তারা তাদের পতন চায়। কিন্তু তারা একতাবদ্ধ আর সম্মিলিত হতে পারে না। যে উচ্চতর স্তরে সে তার চেয়ে সবচেয়ে উচ্চতম শ্রেণী থেকে মুক্তি চায়, তবে যে তার নীচেই উচ্চ স্তরের সাথে একতাবদ্ধ হয় না .. যে নিম্মস্তরে যে তার চেয়ে নিম্মস্তরের সাথে একই লক্ষ্যে কখনোই জোট বাঁধে না.. প্রতিটি শ্রেণী কোনো না কোনোভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হবার কারণে প্রতিটি শ্রেণী এই পদ্ধতিটি টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী’’ (৪)।

আম্বেদকরের এই ধারণাগুলোর সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা, বই, প্রচারণা এবং বক্তৃতা, সেগুলো শুধুমাত্র অস্পৃশ্যতার সমালোচনাই ছিলনা,তার সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী বিতর্কমূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রস্তাবনা ছিল। তাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং সুস্পষ্ট, ক্রুদ্ধ রাজনৈতিক অভিব্যক্তির মিশ্রণ আমাকে ইতালীয় মার্ক্সবাদী আন্তোনিও গ্রামসির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আম্বেদকরের রাজৈনতিক ধারণাগুলো, গ্রামসির ব্যতিক্রম, তার মৃত্যুর পরও এখনও আইনের ধারায় টিকে আছে।

১৯২৩ সালে যখন আম্বেদকর ভারতে ফিরে এসেছিলেন, তার জীবনের ত্রিশের দশকের শুরুতে, তাকে তখন প্রথম অস্পৃশ্য যিনি কিনা পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছে এমনভাবে শুধু চিহ্নিত করাটাই তার অজর্নকে খাটো করে দেখার করার মত। তিনি এছাড়াও বার পরীক্ষা পাস করেছিলেন, এবং লন্ডনের স্কুল অব ইকোনোমিক্স থেকে তার দ্বিতীয় পিএইচডি ডিগ্রীটি অর্জন করার পথে ছিলেন (এবার আরো একজন নিম্মবর্ণের শাসকের সহায়তায়, কোলহাপুরের মহারাজা)। কিন্তু যদিও তার অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং আইনী প্রশিক্ষণ, সেই সময়ে প্রভাবশালী উচ্চবর্ণীয় অভিজাতদের তুলনায় মাত্রায় অনেক বেশি ছিল যাদের সাথে তাকে খুব শীঘ্রই তাকে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে তবে তাকে খুব শীঘ্রই ভারতীয় জীবনের বাস্তবতার সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছিল (আমেরিকার সংখ্যালঘুরা যেমন বলেন তাদের যোগত্যার মাপকাঠি হলো, তাদের দ্বিগুণ ভালো হতে হবে তাদের মত অর্ধেক পেতে গেলে), ভারতের পরিস্থিতি তার ক্ষোভটিকে তাজা রাখতে তার ভূমিকা পালন করেছিল। পরে তিনি লিখেছিলেন, অপমানিত হয়ে তাকে বরোদার মহারাজার সামরিক সচিবের গুরুত্বপ‚র্ণ চাকরী থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল কারণ তিনি থাকার জন্যে কোনো জায়গা খুঁজে পাননি। কোনো বাড়িওয়ালাই অস্পৃশ্য কাউকে বাড়ি ভাড়া দিতে রাজী ছিলনা।

বুদ্ধ অথবা মহাবীর অথবা এমনকি পেরিয়ারের ব্যতিক্রম, যারা এই জাতপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধটা এক বা দুই ধাপ উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন, আম্বেদকর পুরো সেই কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিলেন, একেবারে নীচ থেকে। যা উচ্চবর্ণের হিন্দু গোষ্ঠীর কাছে তাকে একজন ঘৃণ্য চরিত্রে রুপান্তরিত করেছিল, যা আবার তাকে আরো বেশি অধৈর্য আর প্রতিবাদী করে তুলেছিল। আরো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ না নেবার ভুলগুলো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র ব্যর্থ হবার পর।

সবচেয়ে গুরুত্বপ‚র্ণ শিক্ষাটি এসেছিল ১৯২৭ সালে। যখন অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য একটি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পানি সংগ্রহ করার অধিকার আদায়ের জন্যে তিনি একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাতপ্রথার নানা সমস্যায় আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের একটি শহরে। স্থানীয় পানির ট্যাঙ্ক থেকে পানি পান এবং বিজয় দাবী করার পরপরই, উঁচু জাতের হিন্দুরা মিছিলে অংশগ্রহনকারীদের উপর আক্রমণ করেছিল, এবং তাদের পরে আরো একঘরে করে রাখা হয় এই ধরনের কোনো কর্মসূচিতে অংশ নেবার জন্যে। এই অভিজ্ঞতাই তাকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে আইনের মাধ্যমে লড়াই করার পরিবর্তে রাস্তায় যুদ্ধ করার মাধ্যমে সফল হবার সম্ভাবনা কম।

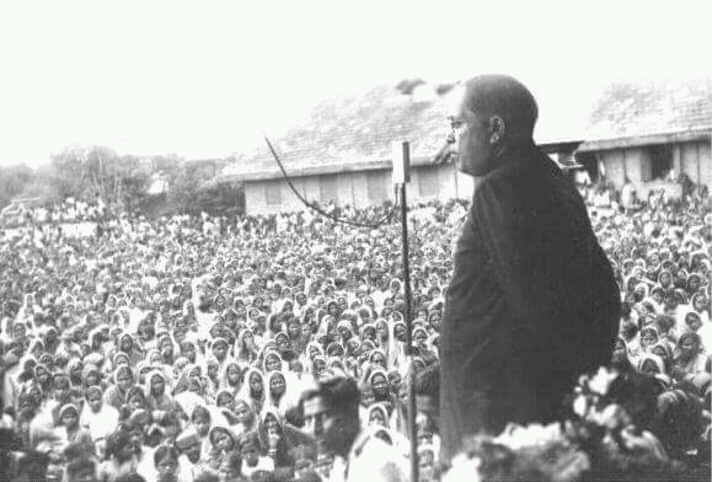

তার এই বোধোদয়টি সম্ভবত আধুনিক ভারতের জন্যে সৌভাগ্যসূচক ছিল, জনগণকে সংগঠন করা কখনোই আম্বেদকরের পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। পরের দশকগুলোয় তিনি ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সহযোগিতার সম্পর্ক, ফেডারেশন, রাজনৈতিক দল, সমর্থক গোষ্ঠী, প্রচারণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন, একই সাথে তিনি কমিউনিস্ট, শিখ, সমাজতন্ত্রী, এবং ব্রিটিশ রাজের সাথেও সমঝোতা করার কথা বিবেচনা করেছেন। তার কিছু আন্দোলন কাজ করেছিল তার অনুসারীদের নিজেদের ‘‘দুষিত’’ ব্যক্তি হিসাবে আত্ম-ভাবনাটিকে দূর করার জন্যে, তিনি ‘‘দলিত’’ শব্দটি জনপ্রিয় করেছিলেন, মারাঠি এই শব্দটির অর্থ যা ‘‘ভেঙ্গে’’ গেছে, এটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাদেরকে বোঝাতে যাদের সাধারণত অচ্ছুত বা অস্পৃশ্য নামে ডাকা হতো, কিন্তু তাদের তিনি ইংরেজীতে ‘‘ব্রোকেন মেন’’ নামে তাদের চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু বড় কোনো সমাবেশে তিনি তেমন নজর কাড়ার মতো ততটা আকর্ষণীয় ছিলেন না যতটা তিনি সহজ, আকর্ষণীয় আর বিশ্বাসযোগ্য হতে পারতেন ছোট গোষ্ঠীর সামনে। পেরিয়ারের মতো, তিনি স্পষ্টতই যেন শুধুমাত্র স্থানীয় নেতা হবার প্রক্রিয়ায় ছিলেন, ব্রিটিশ রাজের অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপ অবধি।

১৯৩০ সালে, ভারতীয়দের ধীরে ধীরে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করার ব্রিটিশ একটি পরিকল্পনার অংশ অনুযায়ী, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল স্বায়ত্বশাসিত দেশ হিসাবে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান কেমন হবে সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে একটি গোল টেবিল বৈঠকে। জিন্নাহকে মসুলমানদের এবং আম্বেদকরকে দেশব্যপী অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে বাছাই করা হয়েছিল, উল্লেখযোগ্য মাত্রার একটি সামাজিক পদোন্নতি এমন একজন মানুষের জন্যে যিনি তার নিজের এলাকার বাইরে তেমন পরিচিত ছিলেন না। খুব সহজেই বোঝা সম্ভব এমনভাবে যুক্তি দেবার দক্ষতা পরের বছর আবার গোল টেবিল বৈঠকে তার অংশগ্রহন নিশ্চিৎ করেছিল, যেখানে তিন গান্ধীর সাথে তার বৌদ্ধিক লড়াইটি শুরু করেছিলেন, যা অব্যাহত ছিল মহাত্মার জীবনের শেষ দিন অবধি।

গান্ধী মনে করতেন, অস্পৃশ্যতার ‘‘পাপ’’ বা ‘‘কলঙ্ক’’ মোচন করা যায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বদল করে, যেমন তার আশ্রমের সবার জন্য টয়লেট পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু আম্বেদকর সেই ধারণায় লাগাম টেনে ধরেছিলেন যে জাতপ্রথার উপর একটি বাড়তি অস্বাভাবিক কদাকার উপবৃদ্ধি বা আচিল হচ্ছে অস্পৃশ্যতা, যা সার্বিকভাবে বৃত্তিগত। গান্ধীকে তিনি মনে করতেন একজন গোঁড়া জাতপ্রথাপন্থী যিনি গণতান্ত্রিক সংস্কারের ছদ্মবেশ পরে আছেন এবং পরে দাবী করেছিলেন যে তিনি গান্ধীর ভিতরে ‘‘নগ্ন সেই মানুষটাকে ছদ্মবেশের আড়ালে’’ দেখতে পেয়েছিলেন (৫), এবং তিনি গান্ধীর ‘‘বিষদাঁত’’ দেখেছেন।

বাস্তবিকভাবে আম্বেদকরের সাথে তার একটি বিতর্কের কারণে, ব্রিটিশদের সাথে নয়, ১৯৩২ সালে গান্ধী তার বিখ্যাত অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। তাৎক্ষণিক সেই বিতর্কটি ছিল অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক ইলেক্টরেটের ব্যবস্থা নিয়ে, কিন্তু এর মূলে ছিল আরো মৌলিক একটি সংঘর্ষ: ভারতীয়দের কী আগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ( যা গান্ধী বিশ্বাস করতেন). অথবা প্রথমে তারা পরস্পরের প্রতি ন্যায়বিচার করুক, ব্রিটিশদের কাছ থেকে সেটি দাবী করার আগে (যেমনটি আম্বেদকর মনে করতেন)? এছাড়াও, মৌলিকভাবে, এটি একটি বিতর্ক ছিল কে ভারতীয় জনগণের বিচিত্র স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করতে পারেন। এর আগের বছর, গান্ধী বিখ্যাতভাবে বলেছিলেন, ‘‘আমি নিজে দাবী করছি আমাদের নিজের শরীরে অস্পৃশ্যদের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করব’’ (৬); এটি ছিল একটি উদ্ধত দৃষ্টিভঙ্গি যখন কিনা অস্পৃশ্যদের নিজেদের আত্ম-প্রতিনিধিত্ব করার কোনো সুযোগ ছিলনা। প্রথমে, আম্বেদকর আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গিটিকে গ্রহন করেছিলেন যে, স্পর্শযোগ্য আর অস্পৃশ্যদের অবশ্যই কাছাকাছি আসতে হবে ভালোবাসার মাধ্যমে, কোনো নির্বাচনের ব্যবস্থা বা আইনের মাধ্যমে নয়, কিন্তু এখন তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন তাকে ব্যবহার করা হয়েছে গান্ধীর নিজের পরিকল্পনা অংশ করে নেবার মাধ্যমে।

আম্বেদকর খুব তীব্রভাবেই গান্ধী এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, অস্পৃশ্যদের নিজেদের যুদ্ধ নিজেদেরই লড়তে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন কোনো আন্দোলন শুরু করতে ব্যর্থ হয়ে, তিনি ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়েছিলেন তার লক্ষ্য অর্জন করার প্রচেষ্টায়, ভাইসরয়ের সরকারের একটি পদ গ্রহন করে। কিন্তু মধ্য চল্লিশে, ব্রিটিশরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তাকে নিয়ে, বিশেষ সুবিধা দেবার জন্যে তার সার্বক্ষণিক দাবী সত্ত্বেও তার সেই প্রতিনিধিত্ব করার মত জনগোষ্ঠীর ভিত্তি ছিলনা যা তখন কিছু অস্পৃশ্যদের নেতাদের তখন ছিল, সুতরাং ব্রিটিশরা নীতি-নির্ধারক উপদেষ্টা হিসাবে তার ভূমিকাকে বেশ সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। এটি হয়তো তাকে আরো বেশি বিরক্ত করতো, যদি না তিনি খুব দ্রুত বুঝতে না পারতেন যে নিম্মবর্ণ এবং অস্পৃশ্যদের জন্য সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্ত ক্ষমতা খুব শীঘ্রই কংগ্রেসের হাতেই আসছে। তিনি মসুলমানদের কাছে সমর্থন খোঁজার প্রচেষ্টা করেন, তিনি প্রস্তাবিত কংগ্রেসের নীতিমালা নিয়ে সমর্থনসূচক বক্তৃতা দেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার আনুগত্য এখন যে কোনো দিকেই যেতে পারে। এবং যখন ১৯৪৬ সালে সংবিধান রচনা ও সংশোধনের জন্যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী ডাকা হলো, টেবিলে তার জন্যে একটি আসন ছিল।

সব আধুনিক সংবিধানই সরকারের ক্ষমতার একটি কাঠামোগত বিভাজন নির্মাণ করে এবং ব্যক্তি-অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ভারতে সরকারী ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণটি প্রায়শই প্রমাণিত হয় ভঙ্গুর, ম‚লত এর প্রশাসনিক এবং আইনী বাধ্যবাধকতার চাপে। এর ব্যক্তিক্রম ভারতীয় সংবিধানে সবচেয়ে শক্তিশালী, রুপান্তরযোগ্য উপকরণ হচ্ছে সেই সব আর্টিকেল বা ধারাগুলো যা এর নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিৎ করেছিল তাদেরকে একক ব্যক্তি হিসাবে নয় বরং কোনো একটি গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে। এর ব্যাপকতায়, গোষ্ঠীদের জন্যে সংরক্ষিত অধিকারে এই বিস্তৃতিটি ভারতের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অনন্য। বৈষ্যমের বিরুদ্ধে অধিকার ( যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, বিশেষভাবে, জাত বা বর্ণ প্রথা ভিত্তিক বৈষম্য), রাজ্যগুলোকে ইতিবাচক শক্তি দিয়েছে সেটি নির্ম‚ল করার জন্যে। সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে সবার জন্যে সমান সুবিধাও নিশ্চিৎ করা হয়েছে। অন্য যে কোনো কারো চেয়ে আম্বেদকরই সবচেয়ে বেশি কিছু করেছিলেন সংবিধানে এইসব মূলনীতিগুলোকে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেবার জন্যে। কিন্তু এগুলো থেকেই সংরক্ষণের একটি রাজনীতি অথবা স্বীকৃতিসূচক কর্মসূচি গড়ে উঠেছে, যার প্রভাব আপাতবিরোধী।

শুরুতে মূলনীতিটি ছিল, নির্দিষ্ট সময় অবধি, নিশ্চিৎ করা যে সরকারী চাকরী এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিছু জায়গা সংরক্ষিত থাকবে দলিত, আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অন্য গোষ্ঠীগুলোর জন্যে যারা ‘‘অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর’’ বা পিছিয়ে আছে ম‚লধারার জনগোষ্ঠী থেকে (শুরুতে দশ বছরের একটি বিশেষ সময়পর্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল)। কিন্তু এই সংরক্ষিত আসনগুলোর জন্যে কারা যোগ্য হবে সেই মাপকাঠি নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়া আছে ভারতের রাজ্যগুলোর সংসদের হাতে, এবং সংবিধানিক ম‚লনীতিটি এভাবে রুপান্তরিত হয়েছে নির্বাচনে একটি বিশেষ সুবিধা আদায় করার উপকরণ হিসাবে। রাজনীতিবিদরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, সমতা এবং সমঅধিকারের নামে, তারা সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়াবেন, কিংবা তাদের সম্প্রসারণ করা হবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত ‘‘অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর’’ কোনো জনগোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে। বিশেষ বর্ণ গোষ্ঠীগুলো, এমনকি সফল গোষ্ঠীগুলোও, প্রতিযোগিতা এবং কখনো সহিংসভাবেই আন্দোলন করে নিজেরদের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্যে যেন তারা সংরক্ষিত এই আসনগুলোর সুবিধা নিতে পারে। যা এখন ভারতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সব পদের অর্ধেক শতাংশের খানিকটা নীচে অবস্থান করছে। একটি রাজ্যে, এই সংখ্যাটি ৭০ শতাংশ স্পর্শ করতে যাচ্ছে। এখন সমাজের স্তরে নীচে থাকাই নতুন সুবিধাজনক উপরে থাকার মত, বিশেষ করে সামাজিক সক্রিয়তার অর্থে। এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের গভীরতম একটি বিদ্রুপ বক্রাঘাত: সংরক্ষণ, যা পরিকল্পিত হয়েছিল জাত বা বর্ণের পরিচয়কে বিলুপ্ত করা এবং ব্যক্তি নাগরিকের ধারণাটিকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে, সেটাই বর্ণ শ্রেণীবিভাগকে আরো চাঙ্গা করে তুলেছে, যা এখন সংজ্ঞায়িত করছে পৃথক পৃথক রাজ্যগুলো।

এই অধিকারগুলো সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার কারণে, ভারতের সব রাজনৈতিক দল, এমনকি যেগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি তিনি বিরোধিতা করেছিলেন, আজ আম্বেদকরকে নিজেদের লোক বলে দাবী করে। অবেহলিত জনগোষ্ঠীর ভোট কামনা করে এমন রাজনীতিবিদের জন্যে তিনি রুপান্তরিত হয়েছে অপরিহার্য নির্বাচনী চুম্বকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভারতীয় জনতা পার্টির নিম্নবর্ণীয় একজন নেতা, স¤প্রতি আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছিলেন যে মানুষটি তার সারাজীবন ধরে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তার ম‚র্তির কপালে টিকা এঁকে দেবার মাধ্যমে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বেশ দেরীতে প্রবেশ করা একজন ব্যক্তি, গান্ধীর একজন প্রতিপক্ষ, আধুনিক ভারতে কিভাবে এমন একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা অর্জন করতে পেরেছিলেন? নেহরু কখনোই পুরোপুরিভাবে আম্বেদকরকে বিশ্বাস করতে পারেননি, এবং এই অনুভ‚তিটা পারস্পরিক ছিল। কিন্তু আম্বেদকর কারো কারো কাছে যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, তার মেধা ছিল, বৌদ্ধিক দক্ষতা ছিল, দেশভাগের পরপরই রক্তাক্ত অন্ধকারের সেই দিনগুলোয় যা নেহরু এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। আম্বেদকর শুধুমাত্র একজন দলিত ছিলেন না যিনি সেই অবহেলিত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন: তিনি দেখিয়েছিলেন যে নানা ধরনের বহু সমস্যা নিয়ে তিনি কাজ করতে পারেন, এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উপর কোনো আইন কি প্রভাব ফেলবে, উদ্দেশ্যপ‚র্ণ কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রয়া হিসাবে, সেই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। দেশভাগের সর্বনাশা ঘটনাটির পর, রাজনৈতিক বিচার এবং সেই সাথে রাষ্ট্রনীতির একটি ভয়ানক পরাজয়ের পর, সেই সময় খুবই গুরুত্বপ‚র্ণ ছিল আর যেন কোনো হ্রস্বদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দেয়া না হয়।

সেকারণে, ১৯৪৭ সালে, দেশভাগের পরিকল্পনার কারণে যখন সংবিধান রচনা ও সংশোধনকারী সংসদের আম্বেদকরের আসনটি বাতিল করে দিয়েছিল (আর বিস্ময়করভাবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন প‚র্ব বাংলা থেকে), তখন নেহরু এবং সংসদের নেতা ও পরে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সবধরনের চেষ্টা করেছিলেন তাকে এই কাজে নিয়োজিত রাখার জন্যে। ‘‘অন্যসব বিবেচনা ব্যতিরেকে কনস্টিউটেন্ট সংসদ এবং নানা কমিটিগুলো যেখানেই তাকে দ্বায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সেখানেই ড. আম্বেদকরের অবদানগুলোকে আমরা এতই গুরুত্বপূর্ণ অনুভব করেছি যে তাকে পুনরায় এমনভাবে নিয়োগ করা উচিৎ হবে যেন আমরা তার অবদান থেকে বঞ্চিত না হই’’ (৭), চিন্তিত প্রসাদ লিখেছিলেন যখন তিনি আম্বেদকরের জন্য আরো একটি আসন কোনো না কোনোভাবে যোগাড় করার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। আগষ্ট মাস নাগাদ আম্বেদকরকে সংবিধান রচনা কমিটি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়।

পরিশেষে, তিনি সংখ্যালঘুদের সাহায্য করার জন্যে বহু সুর্নির্দিষ্ট ধারা যুক্ত করার সংগ্রামে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিস্ময়কর, তার সমসাময়িক চিঠিগুলোতে বিপ্লবী, আমূল সংস্কারবাদী চিন্তাধারা ও তাড়নার একজন ব্যক্তিকে আমরা নিয়মিতভাবে প্রশংসিত হতে দেখি সমঝোতাম‚লক আলোচনায় সফল ভূমিকা পালন করার জন্যে। কিন্তু সেই সব আপোষগুলো ম‚লত যা ছিল সেটি হচ্ছে অসাধারণ একটি প্রগতিশীল সংবিধান: একই সাথে এটি ভারতীয় প্রাচীন স‚দীর্ঘ সময়ের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের একটি সংঘর্ষ এবং ফেডারেল রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে একটি বহুত্ববাদী সমাজে বিস্ময়করভাবে ব্যাপক ভবিষ্যৎ সামঞ্জস্যবিধানের প্রতিশ্রুতিপত্রের একটি রুপরেখা। সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিৎ করার স্বীকৃতিস‚চক কর্মস‚চী যুক্ত করার পর, ভারতীয় সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিল। এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের গান্ধীয় আদর্শের বিরুদ্ধে, এটি সৃষ্টি করেছিল, আম্বেদকরের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টায়, একটি রাষ্ট্র যা যথেষ্ট পরিমান শক্তিশালী ভবিষ্যতে যা কখনোই ক্ষমতাবান বর্ণ গোষ্ঠী দখল করতে পারবে না। এটি একক ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী দুটোকেই স্বীকৃতি দিয়েছিল মৌলিক অধিকারের ধারক হিসাবে, একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যা ভবিষ্যতের বহু স্ববিরোধীতা এবং সংঘর্ষের সুযোগ অবশিষ্ট রেখেছিল।

আমেরিকার গৃহযদ্ধে অর্জন করা পুনর্মিলনের মতো, যে সংবিধানটি রচনা করতে আম্বেদকর সহায়তা করেছিলেন, সেটি কোনো কাহিনীর উপসংহারকে চিহ্নিত করেনি, বরং একটি ইতিহাসের স‚চনা, যার সাথে যুক্ত ছিল তখনও নাগালের বাইরে থাকা গণতান্ত্রিক সাম্যতা অর্জনের প্রচেষ্টা। ২০১৫-এর মে মাসে, মহারাষ্ট্রের একটি ছোট শহরে বেড়াতে আসা একজন তরুণ পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল মোবাইল ফোনে একটি কল রিসিভ করা জন্যে। গ্রামবাসীরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল যখন তারা তার ফোনের রিংটোনটি শুনেছিল: আম্বেদকরকে প্রশংসা করা একটি গান। এই ধরনের সহিংসতার কয়েক হাজার কাহিনী ১৯৫০ থেকে আজ অবধি মধ্যবর্তী দশকগুলোকে পূর্ণ করে রেখেছে।

আমেরিকার সাথে এই তুলনাটি আরো খানিকটা অগ্রসর করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে আলোচনার জন্যে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাসপ্রথা প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠান। বিলুপ্তির পর, আরো একটি শতাব্দী সংগ্রামের দরকার হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের পূর্ণ সামাজিক অধিকার নিশ্চিৎ করতে। অর্ধ-শতাব্দী পরে, এই সংগ্রাম সেখানে এখনো শেষ হয়নি। জাতপ্রথার আচারটি ভারতের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত এবং এর কাঠামোর সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে কয়েক হাজার বছর ধরে, মানসিক জলবায়ুর সাথে এটি নিজেকে পরিপৃক্ত করে রেখেছে। আসলেই কি সম্ভব কখনো, একটি মাত্র অসাধারণ মানুষ, একটি সাহসী সংবিধান, কয়েক ডজন মুক্ত নির্বাচন এটিকে কী উড়িয়ে দিতে পারবে?

১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সংবিধানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর আর মাত্র ছয় বছর বেচে ছিলেন তিনি। তার মনে এমন কোনো বিভ্রম ছিল না যে ভারতে খুব নিকটবর্তী সময়েই সাম্যতা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। তিনি কোনো বড় মাপের সন্তুষ্টি বোধ করেননি সংবিধান রচনা কিংবা এর চ‚ড়ান্ত রুপটি নিয়ে। এটিকে বাস্তবায়ন করবে মানুষ রাজনীতির মাধ্যমে এমন একটি সমাজে, যার চরিত্র নির্ধারণ করে ক্ষমতা। এ বিষয়ে তার নিজের অভিজ্ঞতা তাকে সারাক্ষণই অস্থির করে রেখেছিল। নেহরু তাকে ভারতের প্রথম ক্যাবিনেটে আইনমন্ত্রী বানিয়েছিলেন, আর তার এই দ্বায়িত্বটিকে তিনি বলেছিলেন ‘‘ফাঁপা বক্তৃতার মঞ্চ’’ (৮)। ১৯৫১ সালে একটি আইন প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হবার পর তিনি প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন, যে আইনটি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল ‘‘কোনো একটি দেশের সংসদের পক্ষে নেয়া সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচী’’, সেটি ছিল হিন্দু বিবাহ আইনকে সংস্কার করার মাধ্যমে নারীদের অধিকার প্রদান করা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উত্তরাধিকার ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার (৯)। রক্ষণশীল হিন্দুদের দ্বারা এটি পরাজিত হয়েছিল। চলে যাবার আগে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘জাত এবং জাত, লিঙ্গ এবং লিঙ্গের মধ্যকার অসাম্যতা, যা সমাজের আত্মা, সেটি অস্পৃশ্য রেখে, অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য একের পর এক আইন পাশ করে যাওয়া আমাদের সংবিধানকে নিয়ে তামাশা করা মতো একটি বিষয়, অনেকটাই গোবরের স্তুপের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করার মতো’’।

তার জীবনের শেষ বছরে, তিনি আরো একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দ্য ‘‘রিপাবলিকান’’ পার্টি, এবং তার অনুসারীদের নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করেছিলেন, জাত ছাড়া ব্যক্তি ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তার শেষ প্রচেষ্টায়। কিন্তু তার সেই নিয়তির পরিহাস বোঝার ক্ষমতাকে এড়াতে পারেনি, আসন সংরক্ষণ, বিশেষ করে এটিকে পরিবেষ্টন করা থাকা রাজনীতিটি সেই বিশেষ ব্যবস্থায় ডুবে আছে যা তিনি নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। আমরা স্ববিরোধীতাপূর্ণ একটি জীবনে প্রবেশ করছি, আম্বেদকর বিখ্যাতভাবেই বলেছিলেন, ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে সংসদের শেষ বিতর্ক সমাপনীতে, কীভাবে একটি জাতির মানুষ কয়েক হাজার জাতে বিভাজিত থাকতে পারে? ভারতের সব প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একাকী, তিনি ভাতৃত্বের গুরুত্ব, পরস্পরের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণকে অনুভব করেছিলেন কোনো একটি রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মৌলিক শর্ত হিসাবে। এই ভাতৃত্ব ছাড়া আম্বেদকর তার স্বদেশী ভারতীয়দের সতর্ক করেছিলেন, সাম্যতা আর স্বাধীনতা এক স্তরের রঙের আস্তরণের চেয়ে গভীর কিছু হবে না।

তথ্যসূত্র

- ‘A society, almost necessarily, begins …’: Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me (New York, 2015), p. 96.

- ‘fools and knaves’: cited in Ramachandra Guha, India after Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy (London, 2007), p. 146.

- ‘If you want to write what I tell you …’: in C. B. Khairmode, Dr Bhimrao Ramji Ambedkar; cited in S. Anand, ‘Bhim Row’, Outlook, 5 December 2005; available at http://www.outlookindia.com/article/bhim-row/229435.

- ‘All have a grievance …’: B. R. Ambedkar, ‘Untouchables or the Children of India’s Ghetto’, in Vasant Moon (ed.), Dr Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, vol. 5 (Bombay, 1987), pp. 101–2; cited in Christophe Jaffrelot, Dr Ambedkar and Untouchability (New Delhi, 2005), pp. 36–7.

- ‘the bare man in him’: Ambedkar, interview with Francis Watson, 26 February 1955, British Broadcasting Corporation Sound Archive.

- ‘I claim myself in my own person …’: Gandhi, ‘Speech at Minorities Committee’, 13 November 1931, in Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. XLVIII (Ahmedabad, 1971), p. 297.

- ‘Apart from any other consideration …’: cited in Sanjay Hedge, ‘A nation builder’s pride of place’, The Hindu, 14 April 2015; available at http://www.thehindu.com/opinion/lead/sanjay-hegde-on-br-ambedkar-the-hero-who-built-an-independent-india/article7099218.ece.

- ‘empty soapbox’: Ambedkar, Cabinet resignation speech, 10 October 1951, in Moon (ed.), Dr Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, vol. 14, p. 1318.

- ‘greatest social reform measure …’: in Moon (ed.), Dr Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, vol. 14, pp. 1325–6; cited in Gyanendra Pandey, A History of Prejudice: Race, Caste, and Difference in India and the United States (Cambridge, 2013), p. 68.

- ‘We are going to enter into a life …’: Ambedkar, speech to the Constituent Assembly, 25 November 1949, in Constituent Assembly Debates, vol. xi; available at http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/vol11p11.htm.

ইসলাম ও সহিষ্ণুতার ভবিষ্যৎ: একটি সংলাপ

ইসলাম ও সহিষ্ণুতার ভবিষ্যৎ : একটি সংলাপ

স্যাম হ্যারিস এবং মাজিদ নাওয়াজ

অনুবাদ : কাজী মাহবুব হাসান

২০১৫ সালে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, এই ছোট বইটি প্রকাশ করেছিল। বইটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিক স্যাম হ্যারিস ও যুক্তরাজ্যের কুইলিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, লেখক মাজিদ নাওয়াজের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি সংলাপ। স্যাম হ্যারিস ও মাজিদ নাওয়াজ বর্তমান সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় একটি সংলাপে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন: ইসলাম কী শান্তির, নাকি যুদ্ধের ধর্ম? ইসলাম কী সংস্কারের জন্য উন্মুক্ত? কেনই বা এত বেশি সংখ্যক মুসলমান জঙ্গীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন? ইসলামবাদ (Islamism), জিহাদিজম (jihadism), আর মৌলবাদ (fundamentalism) শব্দগুলো আজকের এই পৃথিবীতে কী ধরনের অর্থ বহন করছে?

একজন সুপরিচিত নিরীশ্বরবাদী এবং প্রাক্তন উগ্রপন্থী, উদারনৈতিক সংস্কারবাদী আন্দোলন কর্মীর এই কথোপকথন এর বিশ্লেষণী গভীরতা আর ব্যাপ্তিতে নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। একটি সভ্য বিতর্কের কাঠামোয় কীভাবে আমরা এই সময়ের সবচেয়ে সংবেদনশীল, বিতর্কিত আর মেরুকরণকারী বিষয়গুলো নিয়ে নির্ভয়ে এবং পূর্ণাঙ্গরুপে আলোচনা করতে পারি, এবং যার মাধ্যমে আসলেই কিছু অগ্রগতি করাও সম্ভব হতে পারে, সেই বিষয়ে তারা কথা বলেছেন। বইটি প্রকাশ করার সুস্পষ্ট একটি উদ্দেশ্য ছিল, আরো ব্যাপকভাবে এই ধরনের সাধারণ আলোচনা প্ররোচিত করার উদাহরণ হিসাবে এটিকে উপস্থাপন করা। ভুল বোঝাবুঝি আর সহিংসতায় আক্রান্ত এই পৃথিবীতে হ্যারিস ও নাওয়াজ এই বইয়ে প্রদর্শন করেছেন, খুবই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসহ দুইজন ব্যক্তি কীভাবে গঠনমূলক আলোচনার একটি সাধারণ মঞ্চ খুঁজে পেতে পারেন।

শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – অনুবাদ

A Little History of Art by Charlotte Mullins

অনুবাদ: কাজী মাহবুব হাসান ও Asma Sultana Mita

প্রচ্ছদ: শোভে গুহার একটি আলোকচিত্র অবলম্বনে।

প্রকাশনা: Dibya Prakash (২০২৩)

“Great nations write their autobiographies in three manuscripts, the book of their deeds, the book of their words and the book of their art. Not one of these books can be understood unless we read the two others, but of the three the only trustworthy one is the last.” ~John Ruskin

আকারে বড় হলেও এটি শিল্পকলার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সাধারণ কৌতূহলী পাঠকদের জন্য লেখা বইটি এই বিষয়ে জানতে আগ্রহী যে-কারোর উপকারেই আসবে। বইটির মোট চল্লিশটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লেখক গুহার অন্ধকারে দেয়ালে আঁচড় থেকে শুরু করে একবিংশ শতকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হওয়া শিল্পকলার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বইটি ব্যতিক্রম কারণ এখানে শিল্পকলার ইতিহাসকে আরো সম্প্রসারণ করা হয়েছে, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বহু শিল্পী ও সংস্কৃতি, প্রথাগত শিল্পকলার বইয়ে সাধারণত যা উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা ছবি যুক্ত করেছি, যদিও সেগুলো পূর্ণাঙ্গ এবং রঙ্গীন চিত্র নয়, তবে অধ্যায়ের শেষে ব্যবহৃত ছবির একটি তালিকা যুক্ত করা হয়েছে, আগ্রহীরা ইন্টারনেটে সেই চিত্রগুলো দেখে নিতে পারেন। শিল্পকলার ইতিহাস নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সভ্যতারও ইতিহাস। মানব মনের সৃজনশীলতা আমাদের সামাজিক বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ একটি চালিকা শক্তি – আর শিল্পকলা এর শুদ্ধতম একটি রূপ। ইতিহাসের এই অভিযাত্রায় আপনাকে স্বাগতম।

See less

নাঙ্গেলি : প্রোক্রাস্টিজের বিছানায় প্রজ্বলিত পুরাণ

মনু এস. পিল্লাই-এর একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে

তার নাম ছিল নাঙ্গেলি এবং তিনি চেরথালায় বাস করতেন, কেরাল উপকূলের উপকূলের পানি পরিবেষ্টিত একটি বর্ধিতাংশ। আমাদের জানা নেই তিনি কবে জন্ম গ্রহন করেছিলেন অথবা কে তাকে জন্ম দিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে তিনি উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে মারা গিয়েছিলেন, এবং তার মৃত্যুর পর অতিক্রান্ত দুই শত গ্রীষ্মে শতাধিক ভিন্ন ছাঁচে তার আত্মার পূনর্জন্ম হয়েছে। ইন্টারনেটে আজ নাঙ্গেলির বহু সমর্থক আছেন, তার গল্প বলছেন সেই নারী পুরুষরা যারা তাদের বর্তমান এই সময়ে অনুপ্রেরণা আর সাহস খুঁজছেন। এবং তারাও নাঙ্গেলির বিসর্জনকে নতুন ছাঁচে উপস্থাপন করেছেন, এমন একটি কাহিনি সৃষ্টি করেছেন, যা এর মূল চরিত্র নাঙ্গেলির কাছেই অবোধ্য মনে হতো। নাঙ্গেলি সমাজের হৃৎপিণ্ডে ছুরিকাঘাত করা একজন নারী থেকে এমন একজন নারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, যিনি ঔসব ধূর্ত প্রতারণাপূর্ণ শৃঙ্খলের জন্য প্রাণ দিয়েছিল, যাকে আমরা অনেকেই ‘অনার’ বা সন্মান হিসেবে চিনি।

এই কাহিনির রূপরেখা সুপরিচিত। নাঙ্গেলি ও তার পুরুষ, চিরুকন্দন ছিলে ‘এজহাভা’ – যারা মূলত ‘টডি ট্যাপার’ অর্থাৎ নারিকেল বা তালগাছের ফুল থেকে যারা নির্যাস সংগ্রহ করেন, পরে সেটিকে ‘টডি’ নামে মৃদু অ্যালোকোহল পানীয় তৈরি করা হয়।। এজহাভা সমাজের সেই অস্বস্তিকর শূন্যস্থানে পরিশ্রম করে বাঁচেন, সমাজ যাদের শ্রেনীভূক্ত করে নিচু জাত হিসেবে, তবে সবচেয়ে নিচু জাত নয়। তাদের ছোট একটি কুটির ছিল যেখানে তারা বাস করতেন, এবং তাদের কোনো সন্তান ছিল না। নাঙ্গেলি ও চিরুকন্দনের জন্য জীবন তাদের যে-কোনো প্রতিবেশির মত কঠোর আর নির্মম ছিল। তারা দিনে এনে দিনে খেতেন, জাতপ্রথার বেধে দেয়া নিয়ম মেনে চলতেন, সমাজের উচু জাতের মানুষদের অহংকারের প্রতি নতজানু হতেন। নাঙ্গেলি প্রতিবাদ করার আগ পর্যন্ত তাদের কোনো কিছুই বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল না। সমাজের মুরুব্বীরা দাবী করেছিলেন যে, নাঙ্গেলি তার সন্মান রক্ষার্থে এই প্রতিবাদী অবস্থান নিয়েছিল, কিন্তু এমন কিছু বলার কারণ ছিল তারা সেই সত্যটি স্বীকার করতে আতঙ্কিত হয়েছিলেন – নাঙ্গেলি আসলে তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন। নাঙ্গেলি বিদ্রোহী ছিলেন, এবং বহু বিদ্রোহীর মতোই মৃত্যুতে তার স্মৃতি তিনি যাদের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তিনি নিপীড়কদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার ঐতিহ্য এখন অন্য নিপীড়কদের হাতের মুঠোয়।

যে কেরালা নাঙ্গেলি আর চিরুকন্দন জানতেন সেটি আজকের আধুনিক কেরালা নয়। এর স্বাস্থবান শিশু, স্বাধীন পিতামহী-মাতামহী আর শিক্ষিত জনগণের জন্য যে কেরালা নিয়ে উচ্ছাস করা হয় এটি সেই কেরালা নয় । এটি ছিল কঠোর, নিষ্ঠুর একটি এলাকা, আর ত্রিবাঙ্কুর (ট্রাভাংকোর) মানচিত্রে চেরথালা ছিল ক্ষুদ্র একটি বিন্দু – যে রাজ্যটির একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। যে রাজার প্রতি তারা কর আর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতে আবদ্ধ ছিলেন। ভূমির কর ছিল কম, কিন্তু রাজারা তাদের পূর্বসূরিদের এই ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেছিল বিচিত্র ধরনের রাজস্ব আরোপ করে। যদি আপনি ভূমিহীন মৎসজীবী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার মাছ ধরার জালের ওপর আপনাকে কর দিতে হবে। আপনি যদি পুরুষ হন, এবং গোফ রাখতে পছন্দ করেন, তাহলে কর আদায়ের জন্য সেটি কর পরিদর্শকের এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে। যদি আপনার দাস থাকে, তাহলে আপনাকে ঔসব জীবন্ত রক্তমাংসের জন্য কর দিতে হবে। নাঙ্গেলি ও পুরুষ চিরুকন্দন অনুগত প্রজার মতো রাজ্যে নিয়ম মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে যারা এই গল্পটি বলছেন তারা আপনাকে বলবেন যে তিনি একটি ঘৃণ্য করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন যা কিনা তার ‘সন্মানের’ সেই নাজুক বিষয়টিকে স্পর্শ করেছিল। আত্মমর্যাদা আছে এমন কোনো নারীর মতো যখনই এটি তার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন – ‘আর নয়’।

ডারউইন – একটি ধারণার বিজয় (ইবুক)

২০১৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী চার্লস ডারউইনের জন্মদিনে ধারাবাহিকভাবে এই লেখাটি শুরু করেছিলাম নিজস্ব ব্লগে (জীবনের বিজ্ঞান) প্রকাশ করার ইচ্ছা নিয়ে। ইবুকটি সেই লেখাটির পরিবর্ধিত আর সম্পাদিত একটি রুপ। চার্লস ডারউইন ১৮০৯ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহন করেছিলেন। বর্তমানে দিনটি আন্তর্জাতিক ডারউইন দিবস হিসাবে পালন করা হয়। বিজ্ঞান এবং যুক্তির আলোয় কুসংস্কারমুক্ত জীবন উদযাপনের দিন হিসাবে চার্লস ডারউইনের জন্মদিন, ১২ ফেব্রুয়ারীকে নব্বই দশকের শুরুতে,আন্তর্জাতিক ডারউইন দিবস হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছিল । প্রতিভাবান ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন মানব সভ্যতার ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী আর বৈপ্লবিক ধারণাটির জন্ম দিয়েছিলেন: প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন। জীববিজ্ঞান তো বটেই বিজ্ঞানের নানা শাখায় এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত তার মাষ্টারপিস ‘অন দি অরিজিন অব স্পিসিস’ (নামটি সম্পাদিত সংক্ষেপিত একটি রুপ, On the Origin of Species) বইটি, পৃথিবী এবং সেখানে আমাদের নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটিকে চিরকালের মত বদলে দিয়েছিল। খুব সরল এই ধারণার মাধ্যমে, ডারউইন জীবের সকল জটিলতা আর বৈচিত্র্যের একটি সাধারণ ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন ।গত দেড় শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তার এই ধারণাটির সপক্ষে প্রমাণ জুগিয়েছে, যা এখনও অব্যাহত আছে। বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধীতার কারণ কখনোই এর প্রমাণের স্বল্পতা নয়, বরং এর সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ডারউইনকে নিয়ে ধারাবাহিক এই লেখাটি কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে ডারউইনের জীবনে সেই গুরুত্বপুর্ণ সময়ে কাহিনী। লেখাটির মূল সূত্র কার্ল জিমারের (Carl Zimmer) এর Evolution, the triumph of an idea র কিছু অধ্যায়, তবে বেশ কিছু বাড়তি তথ্য এসেছে বিভিন্ন সূত্র থেকে।

কাজী মাহবুব হাসান

প্রকাশক : হাইপারস্পেস

সিদ্ধার্থ মুখার্জির জিন: একটি অন্তরঙ্গ ইতিহাস

Siddhartha Mukherjee’s THE GENE: An Intimate History

অনুবাদ: কাজী মাহবুব হাসান

প্রচ্ছদ: এম সি এশারের বন্ড অব ইউনিটি অবলম্বনে আসমা সুলতানা

প্রকাশনা: দিব্য প্রকাশ

আপনি যখন আয়নার দিকে তাকান, আপনি শুধু আপনার মুখই দেখেন না, একটি জাদুঘরও দেখেন, নৃতাত্ত্বিক ডেভিড অ্যান্থনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও একটি অর্থে এটি আপনারই মুখ, কিন্তু বহু বৈশিষ্ট্যের কোলাজ হিসেবে এটি তৈরি, যে বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি আপনার পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পেয়েছেন। ঐ যে ঠোঁট আর চোখ যা আপনার প্রিয় বা আপনাকে বিব্রত করে সেটি শুধু আপনার একার নয়, এটি আপনার পূর্বসূরিদেরও বৈশিষ্ট্য। আজ যদিও তাদের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু খণ্ডাংশ রূপে আপনার মধ্যে তারা এখনো খুবই জীবন্ত। এমনকি জটিল বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন, ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা, সঙ্গীত সৃষ্টি, কিংবা ভীড়ে লজ্জা পাওয়া, কিংবা কোনো অসুখে আক্রান্ত হবার বাড়তি প্রবণতা – এইসব বৈশিষ্ট্যই আপনার পূর্বসূরিদের মধ্যে কারো-না-কারো ছিল। শুধু আমাদের শরীর নয়, আমরা সারাক্ষণই আমাদের অতীত নিয়ে ঘুরি, আর আমাদের সামাজিক আচারে এটি টিকে আছে, এমনকি আমাদের বাচনভঙ্গিতে। অতীত হচ্ছে একগুচ্ছ অদৃশ্য চশমা, যা আমরা সারাক্ষণই পরে আছি, যার মধ্যে আমরা পৃথিবীকে দেখছি আর পৃথিবীও আমাদের দেখছে। নিচের দিকে তাকিয়ে তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করি বা না করি, আমরা সবসময়ই আমাদের পূর্বসূরিদের কাধে ওপর দাড়িয়ে আছি।

Continue reading “সিদ্ধার্থ মুখার্জির জিন: একটি অন্তরঙ্গ ইতিহাস”